在环境监测工作中,环境监测中心实验室发挥着关键作用,但其产生的污水成分复杂、危害大,处理难度颇高。一旦处理不当,这些污水直接排放,将对生态环境和人类健康造成严重威胁。

环境监测中心实验室污水处理设备的出现,为解决这些难题提供了有效的答案。

法律与监管风险下的处理压力

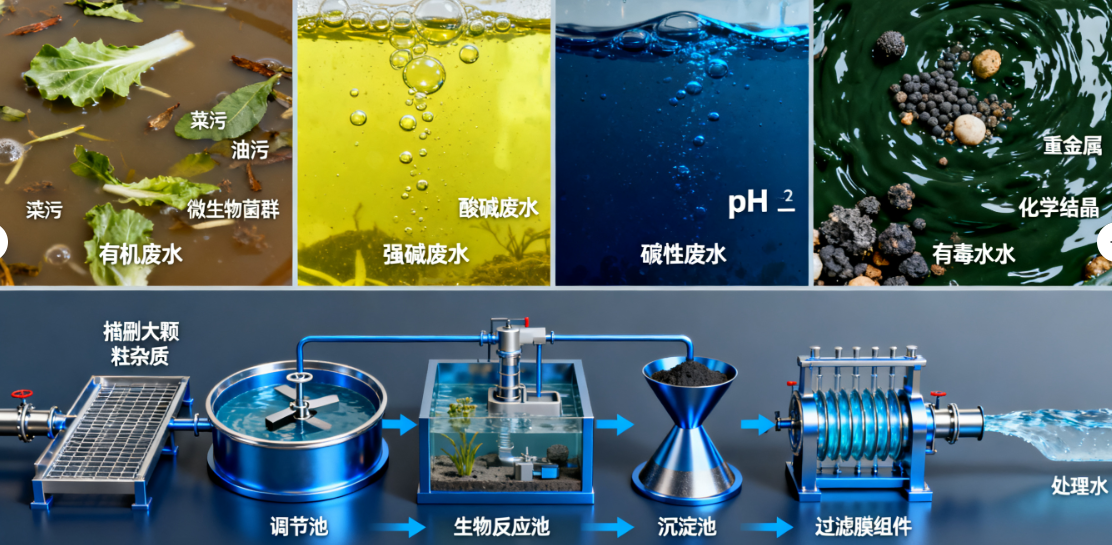

环境监测中心实验室污水中包含生物性污染物和化学污染物等多种有害物质。生物性污染物如大肠杆菌、沙门氏菌等致病细菌,肠道病毒等病毒类污染物,以及真菌和原生生物,在某些特殊实验中,甚至可能涉及高致病性病原体,如布鲁氏杆菌或炭疽杆菌 。化学污染物则来源于实验过程中使用的试剂残留,如重金属盐、有机溶剂、酸碱缓冲液等,还有清洗实验器具时产生的废液,可能含有微量有毒或难降解物质 。

若这些污水排放不达标,将违反《污水综合排放标准》(GB 8978 - 1996)以及相关生物安全法规。根据相关规定,污水排放不达标的处罚措施包括限期治理期间的责令改正或限制生产、停产整治,并处以十万元以上一百万元以下的罚款 。情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭 。这种法律与监管风险带来的处理压力,使得环境监测中心实验室迫切需要高效、可靠的污水处理解决方案。

实验室空间限制对设备的要求

环境监测中心实验室的空间通常较为有限,这对污水处理设备提出了特殊要求。在占地面积方面,设备需要尽可能小巧紧凑,以适应实验室有限的空间资源。若设备占地面积过大,可能无法在实验室内找到合适的安装位置,或者需要占用大量的实验空间,影响正常的实验工作开展 。在安装方式上,设备应具备灵活性,能够根据实验室的布局和空间条件进行合理安装。传统的大型污水处理设备往往需要专门的场地和复杂的安装工程,这在空间受限的实验室中难以实现。因此,污水处理设备需要采用一体化设计,便于在实验室内部或周边进行快速安装和调试,减少对实验室原有设施和布局的影响 。

环境监测中心实验室污水处理设备如何化解难题

环境监测中心实验室污水处理设备

环境监测中心实验室污水处理设备如何化解难题

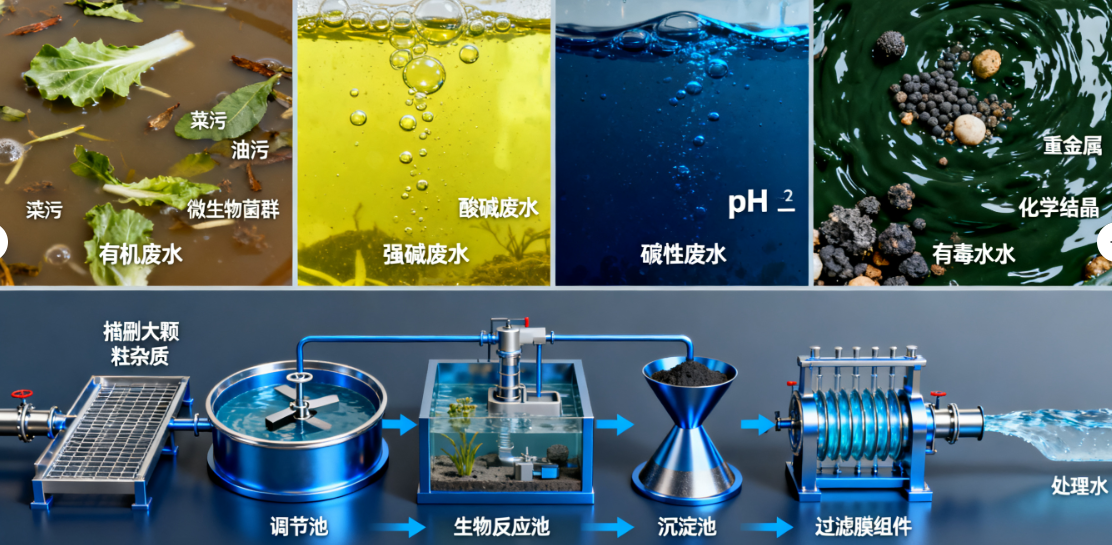

环境监测中心实验室污水处理设备通过先进的技术和设计,成功化解了法律与监管风险以及空间限制带来的难题。在应对生物性污染物方面,设备采用多级灭活系统,结合紫外线与臭氧氧化技术,对细菌、病毒等进行有效灭活,灭活率高达 99% 。系统配备压力与温度传感器,确保灭活过程稳定可靠 。对于高致病性病原体,设备专门增设高温高压灭菌单元,运行时间可达 30 分钟,确保彻底杀灭高风险病原体,有效降低了生物污染扩散的风险,满足了法律和监管要求 。

在处理化学污染物时,设备采用智能酸碱中和系统,通过 pH 传感器自动调节中和剂投加量,将废水 pH 值控制在中性范围内,防止对排水管道造成腐蚀 。利用改性树脂吸附和电化学微电解技术,有效去除络合态重金属,确保排放符合国家标准 。结合芬顿氧化与生物滤池工艺,高效降解难降解有机物,显著降低 COD 和 BOD 指标,减少了化学污染积累的风险,保障了污水达标排放 。

在空间适配性上,设备采用一体化紧凑设计,占地不足 2 平方米,便于灵活安装于实验室角落或独立设备间,无需大规模土建改造 。这种设计不仅节省了空间,还降低了安装成本和难度,满足了实验室空间限制的要求 。

设备的合规性与空间适配性优势

环境监测中心实验室污水处理设备在合规性方面表现出色。设备内置国家排放标准程序(GB 8978 - 1996),从废水收集、药剂投加到排放监测均可实现智能运行,确保处理后的水质达标 。设备内置监测记录模块,可生成合规报告,满足环保监管和审计要求,有效避免了因排放不达标而面临的法律风险和行政处罚 。

在空间适配性方面,设备的一体化紧凑设计使其能够适应各种实验室空间条件。无论是空间狭小的小型实验室,还是布局复杂的大型实验室,设备都能找到合适的安装位置。设备的安装过程简单快捷,无需对实验室进行大规模的改造,减少了对实验室正常运行的干扰 。设备还可根据实验室的实际需求进行灵活配置,进一步提高了空间利用效率 。

合规又省空间:设备在实验室的理想选择

以某环境监测中心实验室为例,该实验室空间有限,且每天产生的污水中含有多种生物性和化学性污染物。在采用

环境监测中心实验室污水处理设备之前,由于担心排放不达标面临处罚,以及设备安装空间受限等问题,实验室的污水处理工作一直面临困境 。

在引入该设备后,其多级灭活系统有效杀灭了污水中的生物性污染物,智能酸碱中和系统、重金属去除技术和有机物降解方案确保了化学污染物的达标处理 。设备的一体化紧凑设计,仅占用了实验室的一个角落,无需对实验室进行大规模改造,就实现了污水的有效处理和达标排放 。

该设备在满足合规要求的同时,充分适应了实验室的空间限制,为实验室提供了高效、便捷的污水处理解决方案,成为实验室污水处理的理想选择 。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都