源头减量措施

在产品质检实验室污水处理的全过程中,源头减量措施起着至关重要的作用,它是实现高效、低成本污水处理的首要环节。优化实验流程是源头减量的关键举措之一。通过对实验操作步骤进行细致梳理和优化,能够减少不必要的试剂使用和污水产生。在某些化学分析实验中,传统的实验方法可能需要使用大量的化学试剂进行样品处理,而采用先进的微萃取技术或自动化分析仪器,不仅可以提高分析的准确性和效率,还能显著减少试剂的用量,从而降低污水中污染物的浓度和总量。例如,某实验室在进行金属元素含量检测实验时,将传统的湿法消解方法改为微波消解技术,试剂用量减少了约 50%,同时污水产生量也大幅降低。

回收利用试剂也是源头减量的重要手段。许多实验室试剂在使用后,其有效成分并未完全消耗,通过合理的回收和再生技术,可以实现试剂的重复利用。对于有机溶剂,如乙醇、丙酮等,可以采用蒸馏、萃取等方法进行回收和提纯,使其达到再次使用的标准。一些实验室通过安装有机溶剂回收装置,将实验中产生的废有机溶剂进行回收处理,回收率可达 80% 以上,不仅减少了污水中有机污染物的排放,还降低了试剂采购成本。

分类收集污水同样不容忽视。根据污水的成分和性质,将其分为有机污水、无机污水、含重金属污水、含微生物污水等不同类别,分别进行收集和处理。这样可以避免不同性质的污染物相互混合,降低污水处理的难度和成本。对于含重金属污水,单独收集后可以采用针对性的处理方法,如化学沉淀、离子交换等,实现重金属的有效去除和回收;而有机污水则可以通过生物处理等方式进行降解。分类收集还便于对污水进行集中管理和监测,确保污水处理的效果和安全性。

预处理环节要点

预处理是产品质检实验室污水处理的重要前置环节,它能够有效去除污水中的大颗粒杂质、悬浮物和部分溶解性物质,为后续的核心处理工艺创造良好条件,确保整个处理系统的稳定运行。格栅过滤是预处理的第一道防线,通过设置不同孔径的格栅,能够拦截污水中的大块固体杂质,如实验废弃物、塑料碎片、纤维等,防止这些杂质进入后续处理设备,造成设备堵塞、磨损或故障。机械格栅通常具有自动化清污功能,能够根据格栅前后的水位差自动启动和停止,提高清污效率,减少人工操作。

调节池在预处理环节中起着均衡水质和水量的关键作用。由于实验室污水排放具有间歇性和不稳定性,水质和水量在不同时间段内波动较大。调节池能够储存一定量的污水,使进入后续处理单元的污水水质和水量相对稳定。通过在调节池中安装搅拌设备,可防止污染物沉淀,保证污水的均匀性。调节池还可以对污水的 pH 值、温度等参数进行初步调节,使其更适合后续处理工艺的要求。

pH 调节是预处理的重要步骤之一。产品质检实验室污水的 pH 值往往波动较大,过高或过低的 pH 值都会对后续处理工艺产生不利影响。对于酸性污水,可加入碱性物质,如氢氧化钠、氢氧化钙等进行中和;对于碱性污水,则加入酸性物质,如盐酸、硫酸等进行调节。通过精确控制酸碱投加量,将污水的 pH 值调节至适宜后续处理的范围,一般为 6 - 9。pH 调节不仅可以减少对处理设备的腐蚀,还能提高后续处理工艺中微生物的活性和处理效果。

核心处理工艺选择

核心处理工艺选择

核心处理工艺的选择是产品质检实验室污水处理的关键,它直接决定了污水处理的效果和成本。应根据污水的特点,如污染物种类、浓度、可生化性等,综合考虑选择合适的处理工艺。对于含有高浓度有机污染物的污水,生物处理法是常用的核心处理工艺之一。活性污泥法通过向污水中通入空气,使活性污泥中的微生物与污水充分接触,利用微生物的代谢作用将有机物分解为二氧化碳和水。生物膜法是使微生物附着在载体表面,形成生物膜,当污水流经生物膜时,其中的有机物被微生物吸附和分解。生物处理法具有处理效率高、运行成本低、无二次污染等优点,但对污水的可生化性要求较高,对于难降解有机物的处理效果有限。

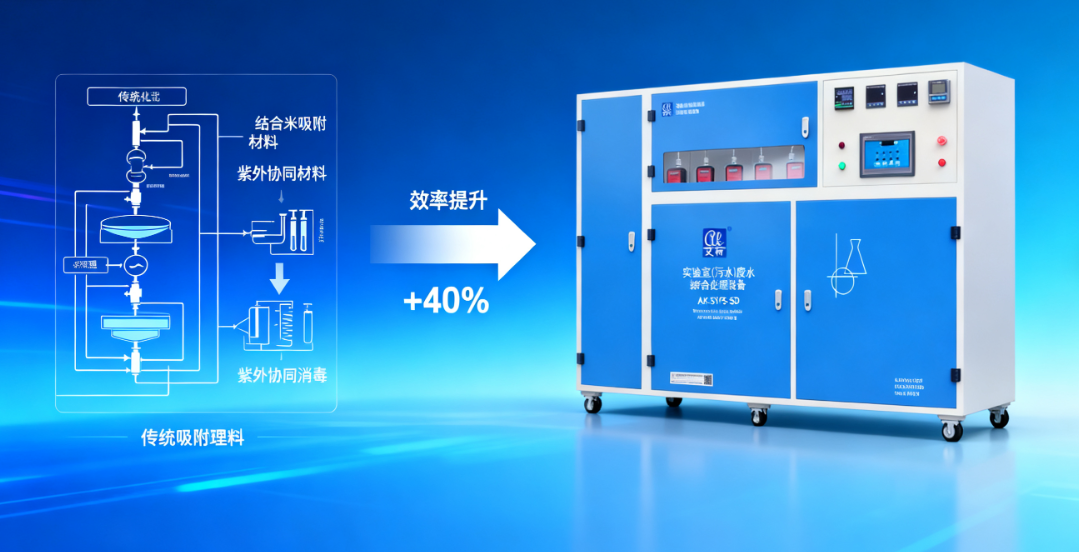

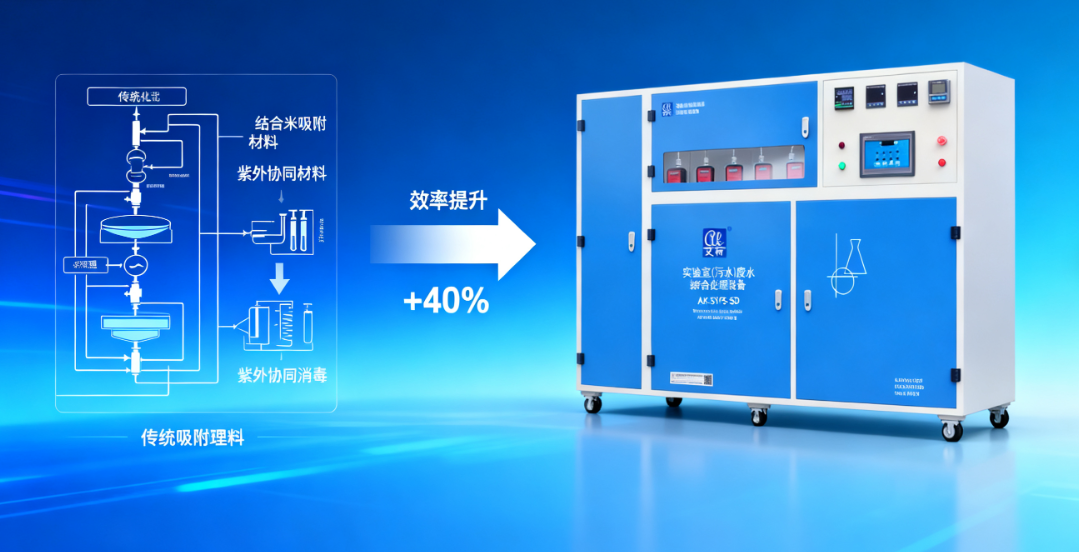

对于含有重金属、难降解有机物等复杂污染物的污水,化学处理法和物理化学处理法往往是必要的选择。化学沉淀法可通过投加沉淀剂,如硫化钠、氢氧化钠等,使重金属离子形成氢氧化物或硫化物沉淀而去除;混凝沉淀法则利用混凝剂和助凝剂,使污水中的胶体颗粒和细微悬浮物凝聚成较大的絮体,然后在沉淀池中沉淀分离。高级氧化技术,如芬顿氧化、臭氧氧化等,能够产生强氧化性的自由基,将难降解有机物氧化为小分子物质,提高污水的可生化性。离子交换法、膜分离法等物理化学方法也可用于去除污水中的重金属离子、有机物和其他污染物,实现污水的深度处理。

深度处理与消毒

深度处理是在核心处理工艺的基础上,进一步去除污水中残留的微量污染物,使处理后的水质达到更高的标准,满足回用或严格的排放标准要求。膜分离技术是深度处理的重要手段之一,包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。微滤和超滤能够去除污水中的悬浮物、胶体、大分子有机物和微生物等;纳滤可以去除小分子有机物、二价及多价离子;反渗透则几乎能截留所有的离子、小分子有机物和微生物,实现污水的深度脱盐和净化。通过膜分离技术处理后的水,可回用于实验室的清洗、冷却等环节,实现水资源的循环利用。

活性炭吸附也是深度处理的常用方法。活性炭具有巨大的比表面积和丰富的孔隙结构,对污水中的有机物、重金属离子、异味和色素等具有很强的吸附能力。将经过生物处理和其他物理化学处理后的污水通过活性炭吸附柱,能够有效去除残留的微量污染物,提高出水水质的清澈度和稳定性。活性炭吸附还可以去除污水中的异味和色素,改善出水的感官性状。

消毒杀菌是污水处理的最后一道关键工序,其目的是杀灭污水中的病原微生物,确保出水的生物安全性。常见的消毒方法有紫外线消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒等。紫外线消毒利用紫外线的特定波长破坏微生物的 DNA 结构,使其失去繁殖和感染能力;臭氧消毒则通过臭氧的强氧化性杀灭微生物,并对污水中的有机物进行氧化降解;二氧化氯消毒具有杀菌效果好、用量少、作用快等优点,能有效杀灭各种细菌、病毒和芽孢。根据实验室污水的特点和处理要求,选择合适的消毒方法,严格控制消毒剂量和接触时间,确保消毒效果达标。

终端排放与监测

终端排放是产品质检实验室污水处理的最终环节,确保达标排放是环境保护的基本要求。处理后的污水必须符合国家和地方规定的排放标准,如《污水综合排放标准》(GB 8978 - 1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918 - 2002)等。这些标准对化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、重金属离子浓度、微生物指标等各项污染物都有明确的限值要求。只有处理后的污水各项指标均达到或优于排放标准,才能通过专用管道排放到自然水体或城市污水管网中。

建立完善的监测体系是保障终端排放达标的重要手段。在污水处理系统的关键位置,如进水口、各处理单元出水口和总排放口,安装在线监测设备,实时监测污水的水质参数,包括 pH 值、COD、BOD、氨氮、重金属离子浓度、溶解氧等。在线监测设备能够及时反馈污水处理过程中的水质变化情况,一旦发现异常,可立即采取相应措施进行调整和处理。定期采集水样,送第三方检测机构进行全指标检测,确保监测数据的准确性和可靠性。通过对监测数据的分析和评估,不断优化污水处理工艺和运行参数,提高污水处理效果,保障终端排放长期稳定达标。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都