一、门诊污水成分的隐藏风险:不止于 “细菌病毒”

医院门诊诊室污水的危害具有 “隐蔽性、累积性、扩散性” 三大特征,其风险远超出普通生活污水。生物性危害最为直接,污水中含有的乙肝病毒、结核杆菌、流感病毒等病原体,即使经稀释后仍能通过土壤渗透、水体流动等途径传播疾病,粪大肠菌群数高达 10⁴-10⁶个 / L 的污水若直排,可能导致周边区域肠道传染病暴发风险上升 10 倍以上。

化学性危害更具潜伏性。抗生素残留是最受关注的污染因子 —— 门诊常用的青霉素类、头孢类药物随污水排放后,会在环境中持续积累,诱发水体中细菌产生耐药性。某环境监测显示,城郊小型门诊集中区域的地表水样本中,检出头孢曲松浓度达 0.03mg/L,该区域细菌耐药率较其他区域高出 23%。

重金属污染的危害具有不可逆性。牙科门诊的汞污水若进入土壤,会转化为甲基汞,通过农作物进入食物链,最终损害人体神经系统;影像门诊的银离子排放会抑制水生生物的呼吸酶活性,导致河流生态系统失衡。消毒剂残留的二次危害同样不容忽视,含氯消毒剂与有机物反应生成的三氯甲烷,是国际公认的致癌物质,对人体肝脏、肾脏具有慢性毒性。

二、门诊污水处理的三大核心痛点与技术瓶颈

二、门诊污水处理的三大核心痛点与技术瓶颈

(一)病原体灭活不彻底:传统消毒的 “致命短板”

多数小型门诊仍依赖人工投加氯片、漂白粉等传统消毒方式,这种模式存在致命缺陷:投药量全凭经验控制,水量波动时易出现 “药少杀不死、药多留残毒” 的困境。实验数据显示,人工投氯对乙肝病毒的灭活率仅为 65%-75%,远低于 99.9% 的安全标准。

更严重的是,氯系消毒与污水中的有机物结合会产生三卤甲烷等消毒副产物。某诊所检测发现,采用氯片消毒后,出水中三氯甲烷浓度达 0.08mg/L,超出生活饮用水卫生标准近一倍。对于传染病专科门诊,传统消毒方式更无法满足特殊病原体的灭活要求,存在严重的疫情扩散风险。

(二)难降解污染物处理:常规工艺的 “能力盲区”

门诊污水中的药物残留、重金属等难降解污染物,对常规污水处理工艺构成严峻挑战。活性污泥法对溶解态抗生素的去除率普遍低于 50%,沉淀池仅能去除部分悬浮物,对溶解态的汞、银等重金属几乎无效。某内科门诊采用 “沉淀池 + 氯消毒” 传统工艺,出水 COD 虽达标,但药物残留浓度仍高达 0.05mg/L,存在持续环境风险。

酸碱废水的冲击更让处理系统 “雪上加霜”。化验室的强酸废液与消毒清洗的强碱废水交替排放,导致污水 pH 值在 2-12 间剧烈波动,不仅腐蚀管道与设备,更破坏了生化处理系统的微生物活性。许多门诊的一体化设备因长期受酸碱冲击,使用寿命从设计的 8 年缩短至 3-4 年。

(三)运维管理缺位:设备 “装而不用” 的普遍困境

“重采购、轻运维” 是基层门诊的通病。某地区环保部门排查显示,35% 的门诊污水处理设备处于 “带病运行” 状态,12% 的设备甚至完全闲置,仅在迎检时临时开机。导致这一现象的核心原因是运维能力不足 —— 门诊医护人员缺乏环保专业知识,无法应对设备堵塞、药剂耗尽、传感器失灵等常见问题。

传统设备的运维复杂性加剧了这一困境。某诊所的老式污水处理设备需每日人工监测 5 项参数、手动投加 3 种药剂,每月清理沉淀池污泥耗时近 8 小时,繁重的运维工作让医护人员不堪重负,最终选择 “弃用”。设备闲置不仅浪费投资,更导致污水直排,形成 “合规假象”。

三、医院门诊诊室污水处理设备的技术突破方向

(一)消毒技术革新:高效无副产物的杀菌方案

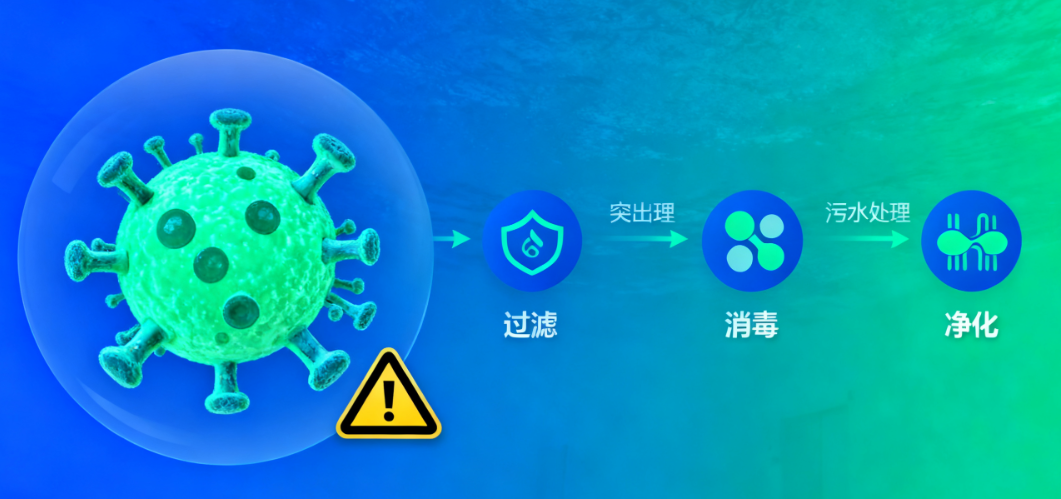

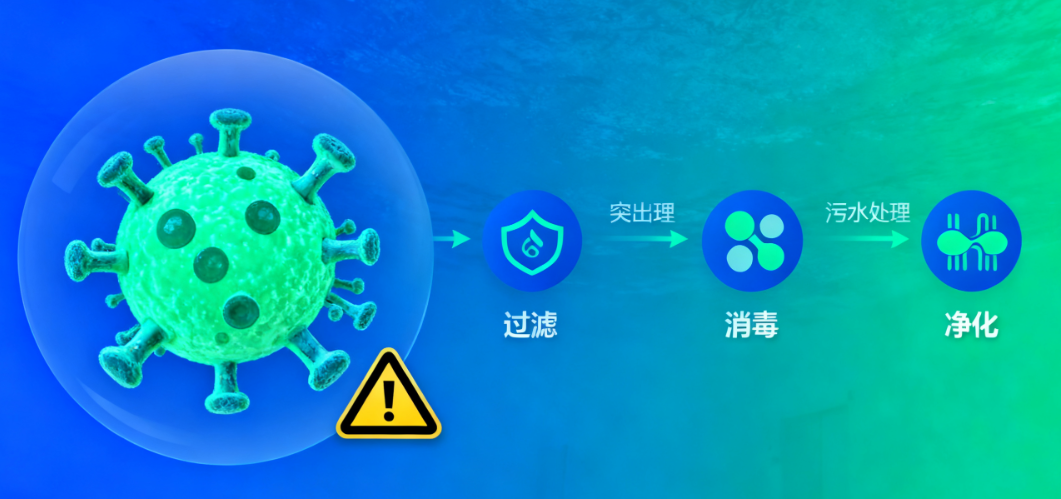

新一代

医院门诊诊室污水处理设备彻底摒弃了单一氯系消毒模式,采用 “复合消毒技术” 实现病原体高效灭活。紫外线 + 二氧化氯协同消毒系统是主流选择:紫外线可破坏微生物 DNA 结构,对乙肝病毒、结核杆菌的灭活率达 99.99%;二氧化氯则能弥补紫外线照射盲区,两者结合既保证杀菌效果,又将余氯残留控制在安全范围。

臭氧消毒技术在高端设备中应用日益广泛。臭氧通过强氧化作用快速杀灭病原体,其分解产物为氧气,无任何二次污染。搭载特种催化剂的臭氧处理模块,还能同时降解抗生素、洗涤剂等有机污染物,实现 “消毒 + 净化” 双重功效。某品牌设备采用臭氧催化氧化技术后,污水中头孢类抗生素去除率从传统工艺的 45% 提升至 82%。

(二)深度处理技术:破解难降解污染物难题

针对重金属污染,专用处理模块成为设备标配。牙科门诊设备集成硫化钠自动投加与汞离子吸附单元,通过精准化学反应将汞转化为硫化汞沉淀,再经特种滤料吸附,去除率可达 95% 以上;影像门诊设备则配备银离子回收装置,在处理污水的同时实现贵金属回收,降低运行成本。

对于药物残留等难降解有机物,臭氧催化氧化与活性炭吸附的组合工艺表现突出。臭氧将复杂有机分子分解为小分子物质,活性炭再深度吸附残留污染物,TOC 去除率可达 70%。某内科门诊应用该技术后,出水药物残留浓度降至 0.005mg/L 以下,远低于环境安全阈值。

酸碱平衡控制技术实现智能化升级。现代

医院门诊诊室污水处理设备内置高精度 pH 传感器与自动计量泵,实时监测进水酸碱度,当 pH 低于 6 或高于 9 时,系统立即启动中和剂投加程序,将出水 pH 稳定在标准范围内。这种动态调节能力不仅保护了设备部件,更保障了后续处理单元的稳定运行。

(三)智能运维技术:降低管理门槛的核心抓手

PLC 中央控制系统的普及让设备实现 “无人值守” 运行。系统可自动监测流量、pH、余氯等关键参数,根据水质变化调整加药量与运行功率,例如在就诊高峰自动提升处理负荷,低谷时切换至节能模式。某社区门诊的智能设备运行数据显示,其药剂消耗量较传统设备减少 30%,能耗降低 25%。

远程监控与预警功能解决了运维响应滞后问题。设备通过物联网模块将运行数据实时上传至云端平台,管理人员可在手机、电脑端随时查看,当出现药剂不足、设备故障等异常情况时,系统立即推送短信与 APP 报警,响应时间从传统的 24 小时缩短至 15 分钟。

模块化设计让维护变得简单高效。设备采用抽屉式滤料盒、快接式药剂管路等易损部件,更换滤料、维修管路无需专业工具,兼职人员即可完成。某设备厂商的数据显示,采用模块化设计后,用户的设备故障率下降 40%,维护成本降低 50%。

四、行业政策驱动:设备升级的必然趋势

2024 年生态环境部与国家卫健委联合发布的《关于进一步加强医疗机构废水监管的通知》,明确要求所有门诊必须在 2025 年底前完成污水处理设备提标改造,未达标者将暂停执业资质。中央财政为此下拨 29.6 亿元专项资金,对基层门诊采购智能化设备给予 30% 的费用补贴,极大激发了设备更新需求。

政策推动下,市场呈现 “智能化、小型化、定制化” 的明显趋势。2024 年小型医疗污水处理设备新增装机量达 4.8 万台,其中智能化设备占比 43.8%,预计 2025 年这一比例将突破 52%。碧水源、首创环保等龙头企业纷纷推出门诊专用智能设备,通过技术升级帮助基层机构实现 “合规成本下降、处理效果提升” 的双赢。

对于门诊机构而言,主动升级

医院门诊诊室污水处理设备已不是 “选择题” 而是 “必修课”。选择技术先进、运维便捷的设备,不仅能规避环保处罚风险,更能践行公共卫生与环境保护责任,为患者与周边居民创造更安全的环境。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都