空气与污水协同处理的必要性

医院环境中的空气和污水,看似是两个独立的部分,实则紧密相连,相互影响。在医院的日常运营中,患者的呼吸、咳嗽、咳痰等行为,会向空气中释放大量的病原体,如细菌、病毒等。这些病原体随着空气的流动,可能会沉降到地面,进入污水系统。在病房中,患者咳嗽时产生的飞沫中可能含有流感病毒,这些飞沫若落在地面,随着地面清洁用水进入污水管道,就会使污水中的病原体含量增加。

医院的一些诊疗活动也会导致空气和污水中的污染物相互传播。在手术室中,手术过程中使用的化学消毒剂会挥发到空气中,部分消毒剂会随着空气流动进入通风系统,最终通过冷凝水等形式进入污水。一些手术器械的清洗过程中,也会将残留的消毒剂和血液、体液等污染物带入污水,这些污染物在污水中分解,又可能产生有害气体,重新进入空气,形成恶性循环。

这种相互影响的关系使得医院环境的整体污染情况更加复杂,增加了感染的风险。如果仅对空气或污水进行单独处理,难以从根本上解决问题。因为即使空气中的病原体被有效去除,但污水中的病原体仍然可能通过各种途径再次进入空气,导致空气再次被污染。同样,若污水中的污染物未得到彻底处理,也会对空气处理效果产生负面影响。因此,只有将空气和污水协同处理,才能打破这种恶性循环,提高整体处理效果和效率,有效降低医院环境中的污染物浓度,减少感染风险,为患者和医护人员创造一个安全、健康的就医和工作环境。

协同处理面临的难点

空气和污水处理系统的衔接存在困难,是协同处理面临的首要难题。医院的空气处理系统和污水处理系统通常是独立设计和建设的,它们在运行参数、处理流程和设备布局等方面存在差异,导致两者之间的衔接不够顺畅。空气处理系统主要关注空气中污染物的去除,其处理后的气体通常直接排放到大气中;而污水处理系统则侧重于污水中污染物的降解和去除,处理后的水排放到市政管网或自然水体。由于两者的处理目标和排放方式不同,在衔接过程中容易出现问题,如气体和污水的混合不均匀、排放时间不一致等,影响协同处理的效果。

不同处理工艺的协同配合也较为复杂。空气处理工艺包括紫外线消毒、过滤除菌、等离子体空气消毒等,每种工艺都有其独特的工作原理和适用范围。污水处理工艺则有活性污泥法、生物膜法、化学沉淀法等,这些工艺对污水中不同污染物的去除效果各不相同。在协同处理时,需要根据空气和污水中污染物的种类、浓度以及处理要求,合理选择和组合处理工艺,确保它们之间能够相互配合,发挥最佳效果。然而,由于不同处理工艺之间的兼容性和协同性难以把握,实际操作中往往存在诸多挑战。等离子体空气消毒可能会产生一些副产物,如臭氧等,这些副产物若进入污水处理系统,可能会对污水处理工艺中的微生物产生抑制作用,影响污水处理效果。

此外,协同处理还面临着管理和技术方面的挑战。在管理上,需要建立统一的管理机制,明确各部门在空气和污水处理协同工作中的职责和分工,加强部门之间的沟通和协调。然而,医院内部部门众多,工作流程复杂,要实现高效的协同管理并非易事。在技术上,需要研发和应用先进的监测和控制技术,实时掌握空气和污水中污染物的变化情况,及时调整处理工艺和参数,确保协同处理的稳定性和可靠性。目前,相关的监测和控制技术还不够完善,难以满足实际需求。

协同处理的策略与案例

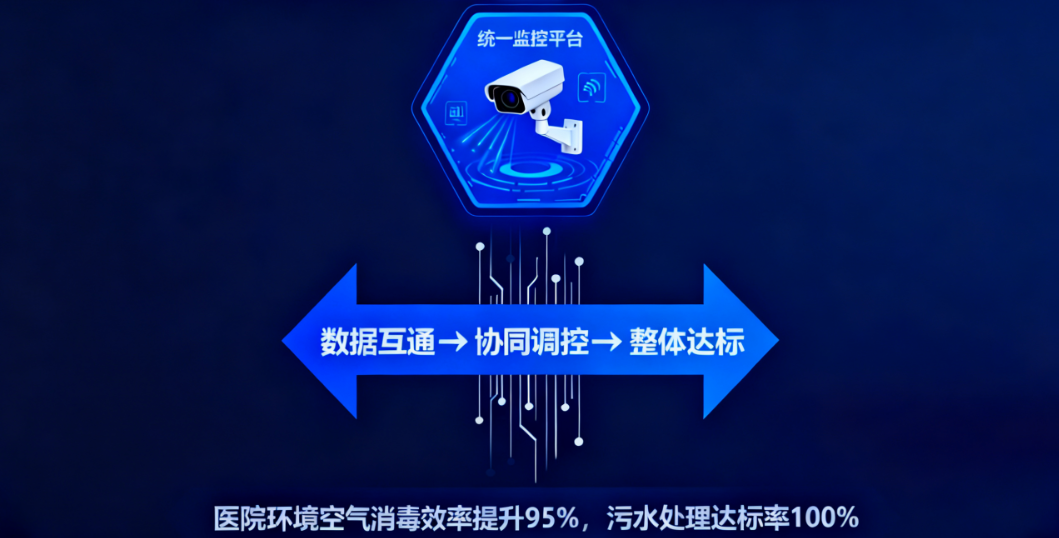

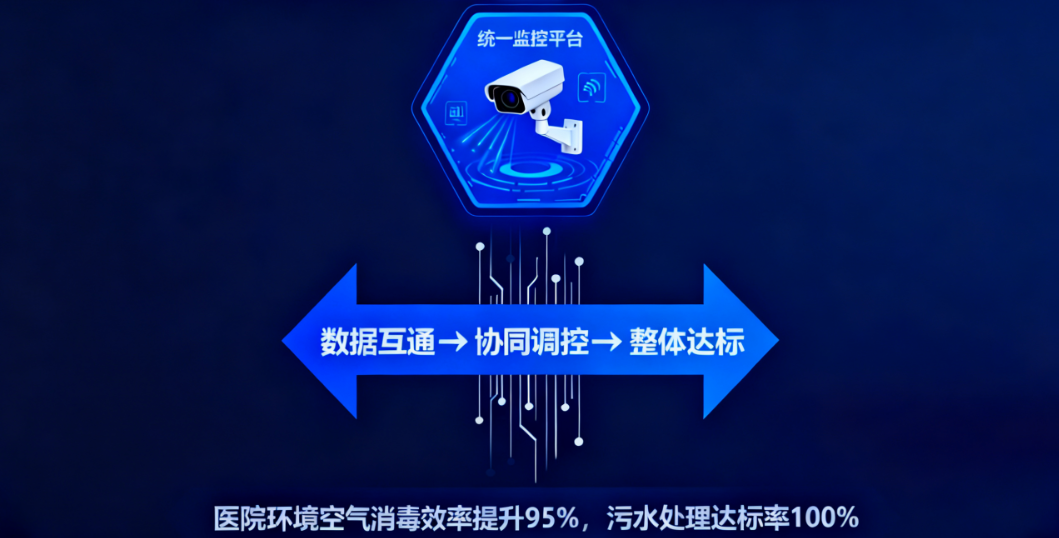

为了实现医院环境空气和污水的协同处理,建立统一监控系统至关重要。通过这个系统,可以实时监测空气和污水中的污染物浓度、处理设备的运行状态等关键参数。在某医院,安装了一套先进的环境监测系统,该系统在医院的各个区域设置了多个空气监测点和污水监测点,能够实时采集空气中的微生物含量、有害气体浓度以及污水中的化学需氧量、氨氮、病原体数量等数据,并将这些数据传输到中央控制系统。一旦发现空气或污水中的污染物浓度超标,系统会立即发出警报,并根据预设的程序自动调整处理设备的运行参数,确保处理效果。

优化处理流程也是协同处理的关键策略之一。根据空气和污水中污染物的相互关系,合理安排处理顺序和工艺组合。在空气处理环节,可以先采用过滤除菌的方法去除空气中的大颗粒污染物和部分微生物,然后再利用紫外线消毒或等离子体空气消毒进一步杀灭剩余的病原体。在污水处理环节,先通过预处理去除污水中的悬浮物和大颗粒杂质,然后采用生物处理工艺降解有机物,最后通过消毒工艺杀灭病原体。还可以将空气处理过程中产生的部分能量或物质回收利用,用于污水处理,实现资源的最大化利用。

许多医院已经成功实施了协同处理策略,并取得了显著成效。某三甲医院在进行空气和污水协同处理改造后,通过建立统一的监控系统,实现了对空气和污水的实时监测和智能化管理。优化处理流程,将空气处理后的余热用于污水的加热,提高了污水处理效率。改造后,医院环境中的空气和污水质量得到了显著改善,空气中的微生物含量和有害气体浓度明显降低,污水中的污染物去除率大幅提高,感染率也明显下降,为患者和医护人员创造了一个更加安全、健康的环境。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都