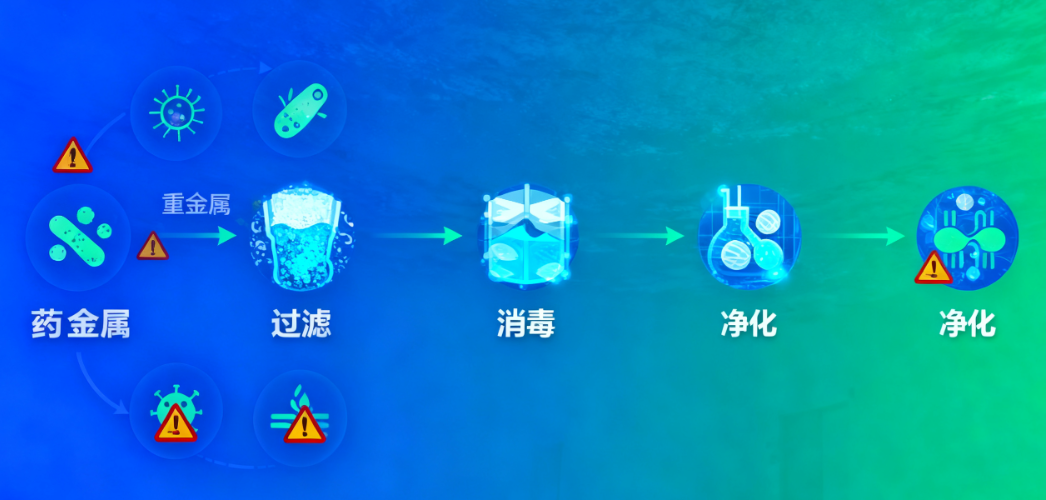

一、门诊污水成分的危害层级:从微观到宏观的连锁影响

医院门诊诊室污水的危害具有明显的层级传导效应,从微生物层面逐步扩散至生态系统与人类健康。最直接的是生物性危害,污水中含有的乙肝病毒、结核杆菌等病原体,可通过土壤渗透污染地下水,或经水体流动扩散,引发肠道传染病、皮肤病等疾病的传播。世界卫生组织数据显示,未经处理的医疗污水可使周边区域的传染病发病率提升 3-5 倍。

化学性危害呈现 “低浓度、长期累积” 特征。抗生素残留是最典型的代表,门诊常用的青霉素类、头孢类药物随污水排放后,会在水环境中形成 “选择性压力”,导致耐药菌大量繁殖。我国某流域监测显示,医疗污水排放口下游的细菌耐药率较上游高出 40%,其中不乏对多种抗生素耐药的 “超级细菌”,对临床治疗构成严重威胁。

重金属污染的危害具有不可逆性。牙科门诊排放的汞进入环境后,会转化为毒性更强的甲基汞,通过食物链富集进入人体,损害神经系统、消化系统和免疫系统;影像门诊的银离子会抑制水生生物的呼吸作用,导致鱼类等水生动物死亡,破坏水体生态平衡。某调查显示,长期接收牙科污水排放的池塘,水生生物多样性下降了 60%。

消毒剂残留的二次危害容易被忽视。含氯消毒剂与污水中的有机物反应生成的三氯甲烷、四氯化碳等卤代烃,是公认的致癌物质,长期接触会增加患肝癌、膀胱癌的风险。同时,过量余氯会腐蚀市政管网,降低水质口感,影响居民生活用水安全。

二、门诊污水处理的技术痛点:传统方法为何难以应对?

(一)病原体灭活的 “效率与安全” 悖论

传统消毒方法始终面临 “效果不足” 与 “二次污染” 的两难选择。人工投加氯片是基层门诊最常用的方式,但这种方法依赖经验控制剂量,极易出现偏差:剂量不足时,对病毒、寄生虫卵的灭活率低于 70%;剂量过高时,余氯浓度超标,产生大量消毒副产物。

紫外线消毒虽无副产物,但存在明显局限性:污水中的悬浮物会遮挡紫外线,导致杀菌不彻底;灯管使用寿命短(通常仅 8000 小时),需频繁更换,且更换过程中易发生紫外线泄漏风险。某门诊采用紫外线消毒设备,因未及时更换灯管,导致出水粪大肠菌群数超标 3 倍。

(二)难降解污染物的 “去除盲区”

常规污水处理工艺对药物残留、重金属等难降解污染物几乎束手无策。沉淀池仅能去除悬浮物,对溶解态的抗生素、降压药等无效;普通活性炭吸附对汞、银等重金属的吸附容量有限,3-6 个月即需更换,运行成本高昂。

某内科门诊的监测数据显示,采用 “格栅 - 沉淀池 - 氯消毒” 传统工艺后,污水中头孢曲松的去除率仅为 35%,ACEI 类药物几乎未被去除。这些残留药物进入市政管网后,会与其他污染物发生反应,形成更复杂的有毒物质,增加城市污水处理厂的负担。

(三)水质波动的 “应对乏力”

门诊污水的水量与水质随就诊高峰、诊疗类型变化而剧烈波动,传统设备缺乏有效的自适应调节能力。例如,上午就诊高峰时,污水量骤增导致水力停留时间缩短,消毒不充分;器械集中消毒时段,消毒剂残留浓度飙升,破坏后续处理单元的微生物活性。

某综合门诊的运行记录显示,其污水 COD 浓度在一日内的波动范围达 100-300mg/L,pH 值在 5-10 间变化。传统设备因无法实时调整运行参数,导致出水 COD 合格率仅为 65%,pH 超标事件每月发生 2-3 次。

(四)运维管理的 “能力鸿沟”

基层门诊普遍缺乏专业的环保运维人员,而传统污水处理设备对操作技能要求较高。设备的参数调试、药剂配比、故障排查等工作,需要具备化学、环境工程等专业知识,兼职的医护人员难以胜任。

某调研发现,60% 的门诊污水处理设备故障源于操作不当:如未定期清理格栅导致管道堵塞,未及时补充药剂导致处理失效,未校准传感器导致数据失真。设备故障后,因缺乏快速维修渠道,平均停机时间长达 3 天,期间污水只能临时储存,存在极大的环境风险。

三、

医院门诊诊室污水处理设备的技术升级:破解危害的核心路径

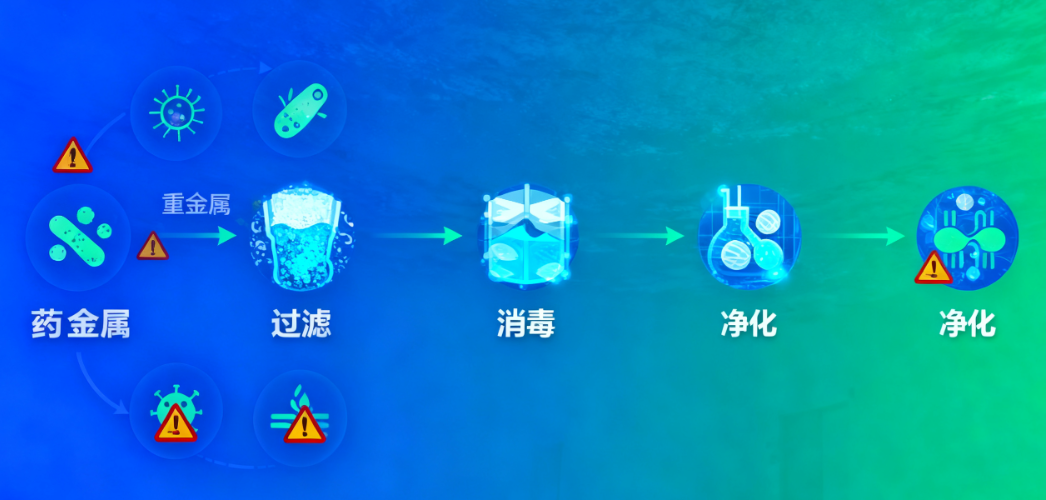

(一)复合消毒技术:兼顾效率与安全

新一代

医院门诊诊室污水处理设备采用 “多技术协同” 的复合消毒方案,彻底解决了传统消毒的弊端。主流配置为 “臭氧氧化 + 紫外线消毒 + 二氧化氯备用”:臭氧首先破坏病原体的细胞膜结构,杀灭大部分微生物;紫外线对臭氧未完全灭活的病原体进行二次消杀,确保灭活率≥99.99%;二氧化氯作为备用消毒手段,在水质恶化时自动启动,保障消毒效果。

这种组合方案不仅杀菌彻底,还能有效控制副产物生成。臭氧在催化作用下可快速分解为氧气,无残留;紫外线消毒不产生任何化学物质;二氧化氯的投加量由智能系统精准控制,避免过量。某传染病门诊应用该技术后,出水粪大肠菌群数≤100 个 / L,余氯浓度稳定在 1-2mg/L,未检出三氯甲烷等副产物。

(二)深度处理技术:消除难降解污染物危害

针对药物残留,设备集成臭氧催化氧化模块,通过特种催化剂产生大量羟基自由基(・OH),这种 “超级氧化剂” 可无差别攻击药物分子的化学键,将青霉素类、头孢类抗生素的去除率提升至 80% 以上,对降压药、降糖药等化学药物的去除率也达到 75%。

对于重金属污染,采用 “专项处理 + 资源回收” 的技术路径。牙科专用设备配备硫化钠自动投加系统与汞离子吸附柱,将汞转化为硫化汞沉淀后吸附去除,去除率≥92%;影像门诊设备则集成银离子回收装置,通过电解法回收显影液中的银,回收率达 95%,既消除了污染,又创造了经济价值。

活性炭吸附模块的升级进一步提升了处理效果。设备采用改性活性炭滤料,对有机物的吸附容量较传统活性炭提升 50%,使用寿命延长至 12 个月以上。部分高端设备还具备活性炭饱和预警功能,当吸附能力下降时自动提醒更换,避免处理效果衰减。

(三)智能调控技术:应对水质水量波动

PLC 智能控制系统成为设备的 “大脑”,实现了水质水量的动态自适应调节。系统通过传感器实时采集流量、pH、COD、余氯等 10 余项参数,经算法模型分析后,自动调整水泵转速、药剂投加量、反应时间等运行参数。例如,当检测到进水 COD 升高时,系统自动延长臭氧反应时间,增加活性炭吸附模块的冲洗频率。

水量调节模块有效缓解了波动冲击。设备的调节池采用弹性容积设计,可根据进水流量自动调整有效容积,高峰时扩容至设计容积的 1.5 倍,低谷时缩小至 0.5 倍,确保后续处理单元的水力停留时间稳定在 2 小时以上。某社区门诊应用该技术后,出水水质合格率从 65% 提升至 99%。

(四)便捷运维技术:填补能力鸿沟

设备的运维设计充分考虑了基层门诊的实际需求,实现 “傻瓜式” 操作。触摸屏操作界面采用图标化设计,清晰显示运行状态与操作指引,非专业人员经 30 分钟培训即可独立操作。设备具备自动诊断功能,可识别 90% 以上的常见故障(如管路堵塞、药剂不足、传感器失灵),并显示详细的排除步骤。

远程运维服务进一步降低了管理难度。设备通过物联网模块与厂商服务平台连接,厂商可实时监控设备运行状态,提前预判故障风险。当出现故障时,工程师可通过远程指导帮助用户解决,90% 的故障无需上门维修。某门诊的设备出现加药泵故障,通过厂商的远程指导,兼职护士仅用 20 分钟即完成了故障排除。

四、技术升级的应用价值:从污染控制到生态保护

某连锁牙科门诊全面升级

医院门诊诊室污水处理设备后,汞排放浓度从 0.07mg/L 降至 0.003mg/L,远低于排放标准,周边水体的汞含量在半年内下降了 40%,水生生物多样性逐步恢复。设备的银回收功能每月可回收白银 0.5kg,创造经济效益近 3000 元,实现了环保与经济的双赢。

某内科门诊采用臭氧催化氧化型设备后,污水中抗生素残留的去除率从 35% 提升至 82%,其排放口下游水体的细菌耐药率在一年内下降了 15%,减轻了对公共卫生的潜在威胁。设备的智能调控系统使月均运行成本降低了 28%,为门诊节省了一笔可观的开支。

这些案例充分证明,

医院门诊诊室污水处理设备的技术升级,不仅有效解决了门诊污水的污染危害,更推动了基层医疗环保从 “被动合规” 向 “主动治理” 的转型。随着 2025 年智能化设备渗透率预计突破 52%,门诊污水治理将进入 “高效、安全、低成本” 的新阶段,为公共卫生安全与生态环境保护提供坚实保障。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都