生物安全实验室污水治理:如何筑牢 “防疫防线

2025-10-10 10:35来源:未知浏览:次

一、生物类科研污水成分:高风险污染物的隐秘威胁

生物安全实验室污水堪称 “病原微生物库”,其成分特殊性体现在三大方面。病原体污染最为致命,涵盖细菌(大肠杆菌、沙门氏菌)、病毒(肝炎病毒、冠状病毒毒株)、寄生虫等,仅 1mL 未经处理的培养基废水就可能含数百万个活菌。

生物大分子污染物构成第二重威胁,包括 PCR 扩增产物、质粒 DNA、蛋白质复合物等,这类物质若进入环境可能引发基因污染风险。此外,实验过程中使用的化学试剂与生物样本混合形成复合污染,如含酚消毒剂与血液样本反应产生的毒性衍生物,进一步提升了治理难度。

值得注意的是,这类污水的污染强度具有显著波动性,疫苗研发高峰期的病毒废液浓度可较常规时期提升 100 倍以上,而动物实验的间歇性又导致排放量时高时低。

二、治理核心难点:灭活与净化的双重考验

病原微生物彻底灭活是首要难题。常规消毒方式难以应对耐药菌株和病毒芽孢,某疾控中心实验显示,传统氯消毒对新冠病毒灭活率仅为 82%,且易产生致癌性消毒副产物。同时,生物污水中的有机物会消耗消毒剂有效成分,形成 “消毒盲区”。

生物安全性与操作便捷性的平衡构成第二重挑战。高等级生物安全实验室(P3/P4)要求污水处理全程密闭,但传统设备需频繁人工操作,存在气溶胶泄漏风险。而部分自动化设备虽降低人工干预,却因缺乏故障预警功能,可能导致处理中断引发污染事故。

合规追溯难题更为突出。新版《生物安全法》要求对病原体废水处置进行全流程记录,包括灭活参数、排放浓度等 20 余项数据,但多数院所因设备监测能力不足,难以形成完整追溯链条。

三、专用设备技术突破:构建全链条安全屏障

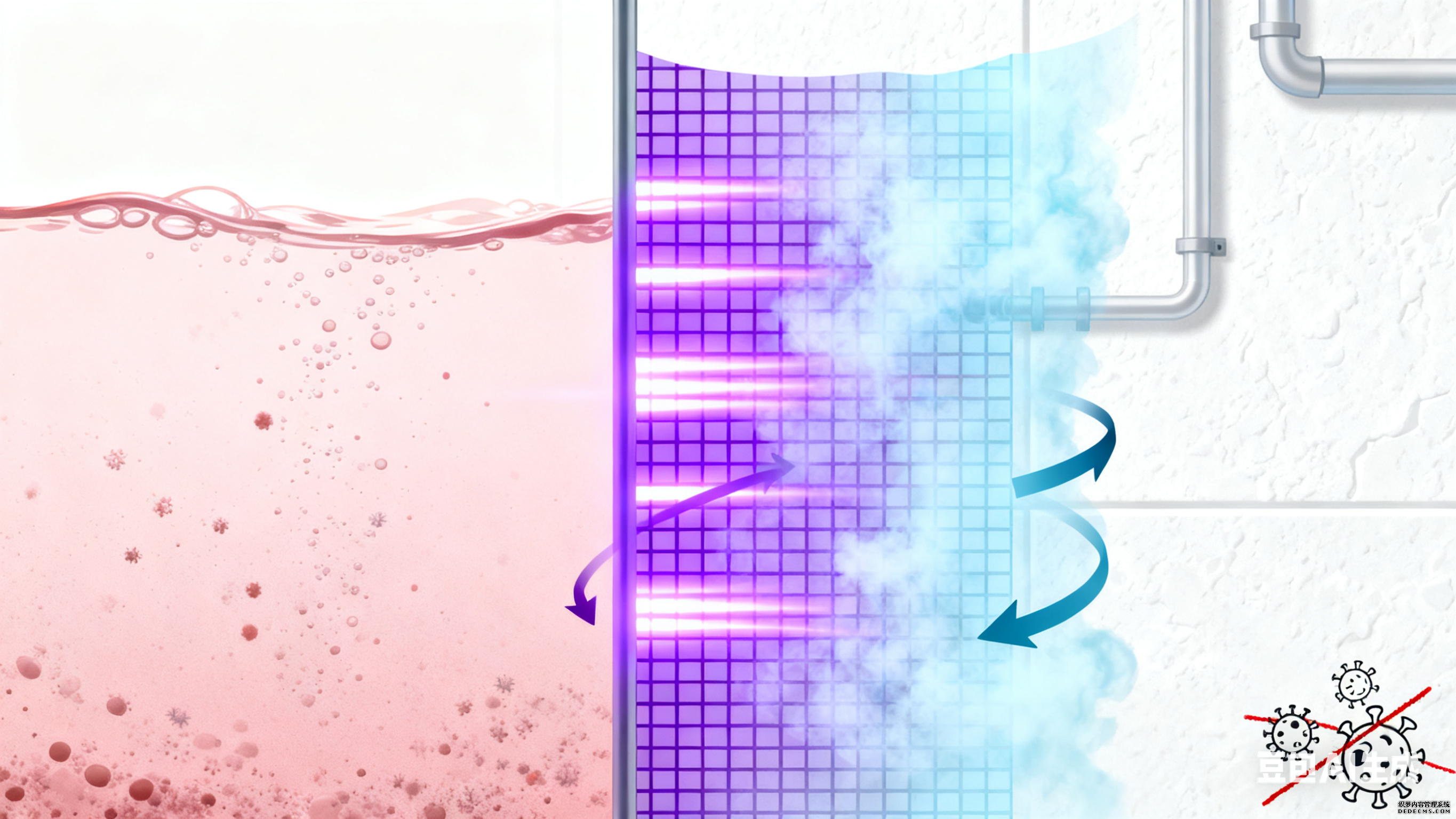

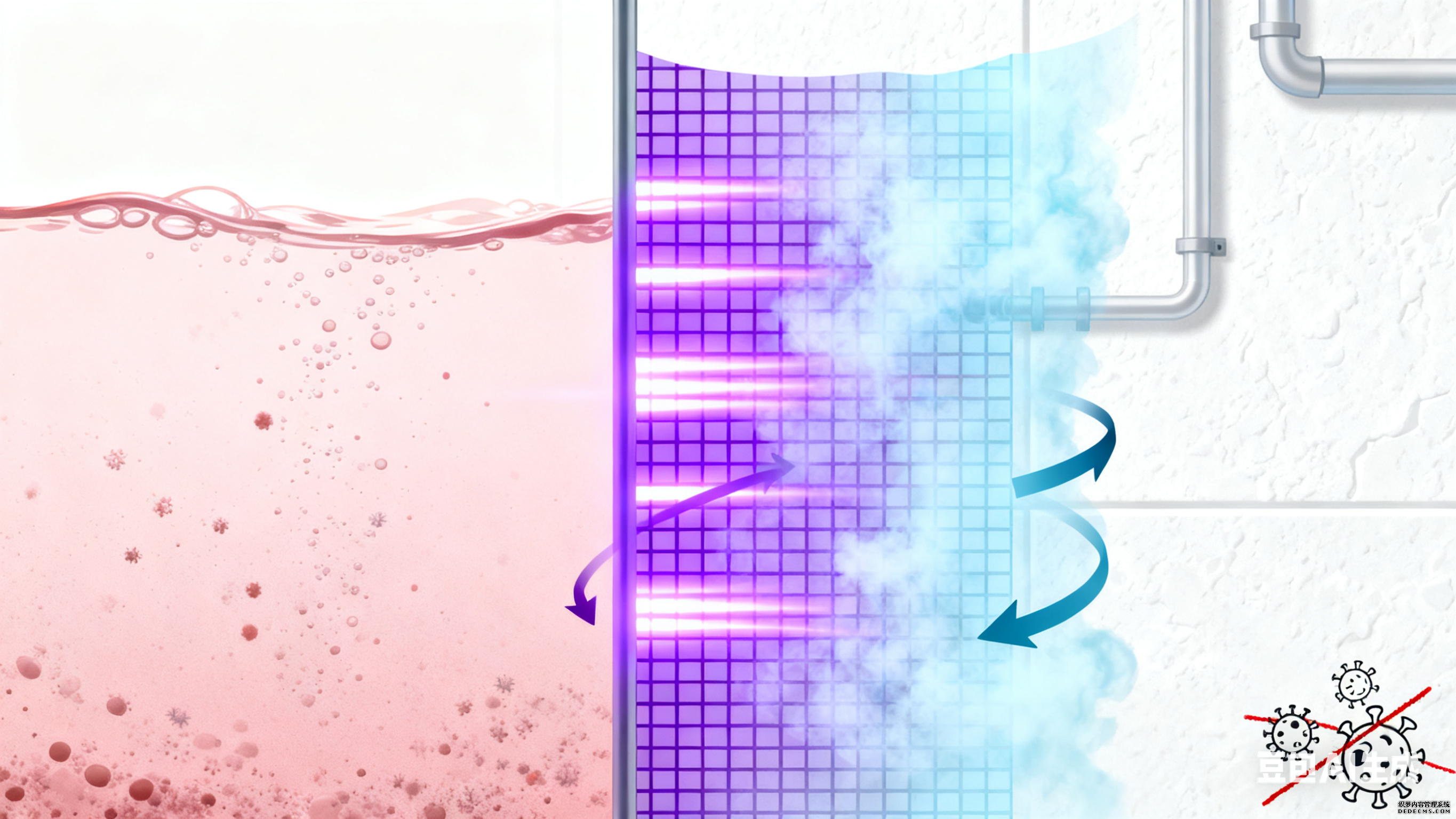

针对灭活难题,专业科研院所实验室污水处理设备采用 “双重消毒 + 强化氧化” 组合工艺。第一级通过紫外 - 过氧乙酸协同作用,利用紫外线破坏微生物核酸结构,过氧乙酸则对病毒衣壳进行氧化降解,病原微生物灭活率可达 99.99%;第二级采用臭氧氧化技术,彻底分解残留的生物大分子,避免基因污染风险。

密闭化智能设计破解了操作安全难题。新一代科研院所实验室污水处理设备采用全密闭反应腔体与负压运行系统,配备气溶胶收集装置,从源头杜绝泄漏风险。PLC 控制系统可实现 pH 调节、消毒剂量控制等全程自动化操作,故障自检准确率达 98%,一旦出现异常立即启动停机保护并报警。

合规追溯功能得到全面强化。设备内置水质在线监测模块,实时记录水温、余氯量、灭活时间等关键参数,数据自动上传至云端平台并备份,生成符合生物安全规范的电子台账。某 P3 实验室应用该设备后,顺利通过国家卫健委专项检查,实现零合规风险运行。

四、设备应用与维护:保障长期安全运行的关键

场景适配性选型是安全运行的基础。P3 及以上等级实验室应选用具备生物安全认证的设备,确保腔体压力控制精度达 ±5Pa,灭活温度波动不超过 ±1℃;普通生物实验室则可采用模块化设备,根据实验项目增减消毒单元,降低投资成本。

定期维护保养不可松懈。设备应每月进行一次消毒模块效能检测,每季度更换一次过氧乙酸存储罐滤芯,每年开展全系统密闭性测试。某农业科研院通过建立 “设备维护日历”,使设备故障发生率从每年 5 次降至 0.8 次。

人员培训是最后一道防线。操作人员需掌握设备应急处理流程,包括消毒失效时的手动干预方法、泄漏事故的处置步骤等。配备智能设备的院所,还应开展数据解读培训,确保能及时发现异常水质变化。

电话:18502884972

电话:18502884972 地址:中国○四川○成都

地址:中国○四川○成都